|

青年诗人李浩诗集《还乡》新书发布会在北京举行

2017/6/19 10:08:29丨责任编辑:后台管理员丨浏览:(795)

“当下年轻诗人在进行诗歌创作时,最重要的是要对语言、修辞本身把握好分寸。”中国作家协会副主席、鲁迅文学院院长、诗人吉狄马加谈到年轻诗人创作现状时如是说。

6月14日下午,由十月杂志社、北京大观世纪文化传媒有限公司、北京读品雅集文化有限公司共同主办的诗人李浩诗集《还乡》新书发布会在北京举行,作者李浩和著名作家、诗人、诗评家吉狄马加、王家新、宁肯、王光明、谷禾、臧棣、赵兰振、李少君、张桃洲、汪剑钊、杨炳麟、西渡、苏历铭、阿西、美国诗人顾爱玲、亚美尼亚诗人罗伯特、阿根廷诗人白冀林、美国诗人谢思茂以及正在鲁院学习的信阳诗人田君与鲁32中青年作家高研班部分学员以及北京青年诗会的部分青年诗人、北京十几家媒体记者等二百多人共同做客中国现代文学馆B座多功能厅,分享研讨关于“还乡”的写作。

会议由著名诗人谷禾主持。

李浩,诗人,1984 年6 月生,河南息县人。曾获宇龙诗歌奖(2008)、北大未名诗歌奖(2007),入围第15届华语文学传媒大奖最具潜力新人奖提名等。著有诗集《风暴》、诗文集《你和我》等,部分作品被译介国外。

在吉狄马加看来,今天的诗人在语言、修辞、形式和内容等不同领域,作为个体进行写作并体现生命体验的空间是很大的,李浩的诗歌深度表达了他的生命体验以及他对语言的特殊敏感性。“今天诗人自觉回归语言修辞本身,却更多还是停留在语言表层,李浩的诗歌所呈现的内容具有深刻意义和独到之处。”

著名诗人王家新赞其:“李浩在写作上的进展令许多人惊异,但在我看来又出自必然。他投身于诗,进入他每天的祷告,面对他灵魂的功课,同时他专注于锤炼语言,如同锤炼他的人生。他锲而不舍,持之以恒,愈来愈富有定力,也愈来愈富有个性和创造力。”

著名诗人、北大中文系教授臧棣则说:“李浩的诗,很接近一种内在的修行。我猜想,它包含的严肃性几乎令语言本身也会感到吃惊的。深透的感受力,对诗歌的观察所做的道德反思,综合的修辞能力,对强烈的现实感的精心的打磨……所有这些,都让他的诗看起来既新鲜,又不乏深刻的表达。”

著名作家、十月杂志常务副主编宁肯先生对李浩的新书给予了高度评价,称他的诗呈现着与众不同的身体,完全处于打开的状态,像钢琴打开后盖,声音不仅从琴键发出,还能看见琴锤的跳动,灵魂敲击着肉体,肉体同样敲击着灵魂。

著名作家、十月文学院副院长赵兰振先生称李浩的语言里有一种沉痛感,像是一个走在春风中的少年预言家,明净、神秘而充满灵性。他的歌唱悦耳,丰富而不拘形式,他给世界重新命名,他的诗歌的光束所照之处,世界洞开。

《还乡》中的诗,创作地点也不尽相同,掺杂着李浩的成长经历和感受,并从不同的写作向度上展示了他对多重空间、多种可能的诗歌创作的开掘与探索。比如同名诗歌《还乡》)是他集三个维度的人生经验而得:一是在豫南农村的童年生活,这是写作这首诗的内驱力;二是在异地求学的“流浪”阶段,飞速发展的城市化和乡村记忆成为不可调和的张力,李浩坦言,处在寻找语言、内化经验和思考生命的阶段,这两种力量构成了痛苦、绝望、挣扎和理想的共存;第三则是这首诗最终完成于城市生活中。“三重空间在写作的隐秘中互相支撑、协调与运动,并不断启动那无法规定的外延之事、物所指向的精神内涵。”李浩如是说。

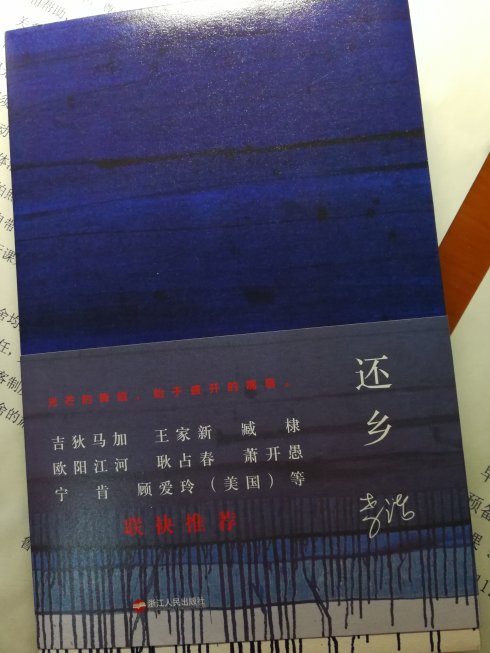

简装版《还乡》

精装版《还乡》

谈及关于“还乡”的创作,李浩表示,这些诗歌不同程度地保留着来自乡村生活的经验。“这个经验不完全来自记忆,而是真实的乡村生活在生命里播下的种子存活下来,并随着生命成长而成长,从而成为唤起写作的能量 来源之一。”在《还乡》《哀歌》《十年前,在回龙寺》《故乡吟》《挖鳝鱼》《乡村坟场》等诗歌中,都可见他以乡村的物、感受、经验、情感、天空、民俗、神话、传说、方言、非自然等“还乡经验”书写的豫南乡村的历史与现实。

在李浩开阔的语言向度上,其创作所涉及的社会、伦理、乡村、城市、宗教等如同“向经验敞开的花园”。一如美国作家、哈佛大学费正清中国研究中心研究员顾爱玲所言:“从他的诗歌中可以看到中国当代社会的方方面面,包括农村和城市、宗教与政治,以及信仰和现实生活等,就像杰拉尔德· 曼利· 霍普金斯一样,对他来说诗歌就是教堂,写诗就是祈祷。”

在诗人的身份之外,李浩亦是文学编辑。他本人的写作,一直努力站在“人性无法克服的软弱基石上的悲悯”上发声,这个向度也构成他对诗歌判断的维度之一。“我们在现代的生活与工作中,我以为,保持原始森林中的那只猛虎的警醒,在读书、写作、工作中,聆听圣人、贤人的教导,朝向广阔而丰盈的生活,以免在仰望的时刻,滑进可怕的陷阱,扼杀掉那独一的‘自我’,从而割断了作为个人的存在之根。”李浩如是说。

作为李浩的同乡,知名诗人杨炳麟特别从郑州赶来北京向李浩致以祝贺。他说:李浩的诗歌底板上显影出故土的厚重、艰辛和真实,诗人的经历已成为他诗歌根性的有效组成,“根性”往往影响诗人一生,考评一个诗人(包括对其作品的解读)不能脱离他的生存环境与故乡。杨炳麟认为在物理空间与心理空间的叠合处才有才华展露的契机,除先天有觉后天勤勉外,经验给诗人的暗示价值是终身的。他相信不懈努力的李浩能够站上人类诗歌的高位。

诗人李浩致答谢词。

|